A incapacidade de conferir o devido lugar de destaque a um movimento horizontal e descentralizado vem da hegemonia de uma lógica analítica estadocêntrica, que pressupõe a unidade-homogeneidade do social e, assim, dos sujeitos.

Por Gustavo Fernandes

As jornadas de junho marcaram um momento importante na história da sociedade brasileira. Não se espanta, portanto, que toda uma extensa literatura acadêmica já tenha sido escrita sobre os protestos que marcaram o ano de 2013. Contudo, alguns autores apontam para certa dificuldade interpretativa em relação à análise dessas manifestações multitudinárias. Além da complexidade de pesquisar um contexto em constante movimento, Raúl Zibechi (2013) afirma que “as análises pecaram por uma excessiva generalização e em algumas ocasiões atribuíram um papel quase mágico às ‘redes sociais’ para ativar milhões de pessoas”. Outros autores assinalam um peso excessivo dado aos efeitos da repressão policial e à reação a essa repressão (LACERDA & PERES, 2014).

Para tanto, uma série de orientações metodológicas e analíticas foi elaborada por esses analistas de modo a permitir uma melhor compreensão do que se convencionou denominar como “jornadas de junho”. É nesse sentido que os cuidados propostos por Bringel (2013) visam evitar um conjunto de miopias na análise das manifestações que surpreenderam país afora em 2013. O autor destaca quatro miopias centrais, a saber: 1) miopia temporal presente/passado; 2) miopia da política; 3) miopia do visível; 4) e miopia dos resultados.

A primeira miopia tende a sobredimensionar as lutas atuais, apresentando-as como novos “mitos fundadores”. A segunda delimita a ação política apenas à sua dimensão político-institucional, excluindo assim qualquer possibilidade de compreensão da reinvenção da política e do político a partir de práxis sociais emergentes. Já a miopia do visível diz respeito à limitação das mobilizações contemporâneas à sua face visível apresentada nas ruas e nas praças, “sendo incapaz de captar os sentidos das redes submersas, suas identidades e os significados das dimensões invisíveis para um observador externo” (ibid.). A última miopia, consequente das anteriores, refere-se à restrição da interpretação dessas mobilizações aos seus impactos políticos e às dimensões “mensuráveis” da ação coletiva.

Crítica à espontaneidade das manifestações multitudinárias a partir da noção de processo histórico

Raúl Zibechi (2013), por sua vez, chama a atenção para a problemática de tratar essas manifestações em massa a partir de sua “espontaneidade”, ou seja, conceber as mobilizações como fenômenos que emergiram subitamente somente devido a fatores pontuais e externos (no caso, o aumento da passagem de ônibus, a articulação via redes sociais e a repressão policial) e de forma fragmentada, sem uma coesão ou uma centralização das pautas reivindicadas [1]. Ao percorrer a história de um dos personagens fundamentais das jornadas de junho, o Movimento Passe Livre (MPL), desde a sua fundação em 2005 em uma plenária do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, o autor demonstra que, na verdade, “não existiu espontaneidade e sim uma massificação dos movimentos” (ibid.) [2]. A emersão de revoltas populares em reação ao aumento da passagem de ônibus e das más condições desse serviço não é um fenômeno novo na sociedade brasileira; pelo contrário, desde 2003 o país vem vivenciando uma série de manifestações, bloqueios de avenidas e ruas, destruição de catracas, depredação de ônibus e ocupações de terminais de transporte. Incluem-se aqui grandes revoltas como as de Salvador em 2003, de Florianópolis em 2004 e 2005 e os protestos em São Paulo no ano de 2011 [3].

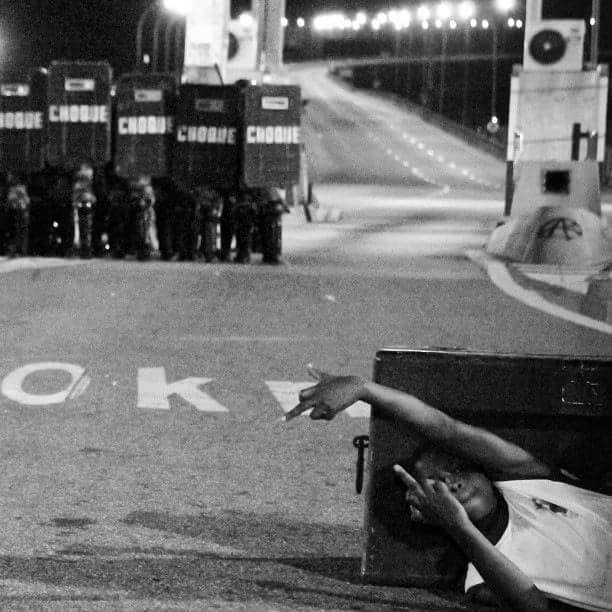

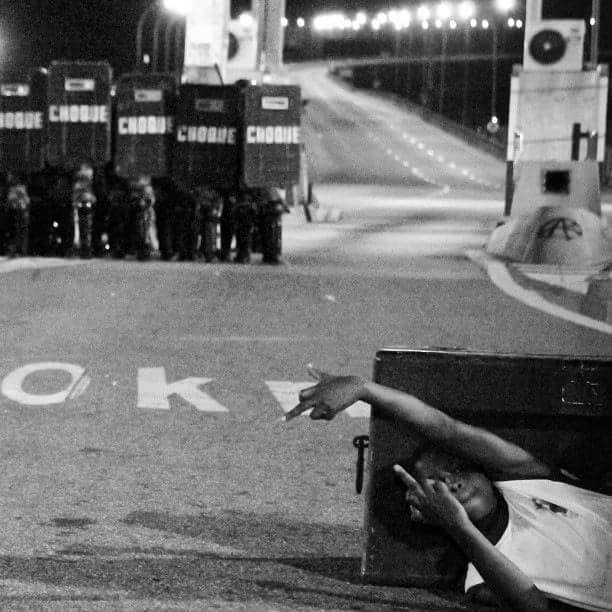

Entre agosto e setembro de 2003, 40 mil pessoas foram para as ruas de Salvador, Bahia, protestar contra o aumento da passagem de 1,30 para 1,50 reais. Os manifestantes ocuparam ruas e avenidas, bloquearam pontos centrais para a circulação da cidade e enfrentaram as forças policiais. Essa onda de protestos ficou conhecida como “Revolta do Buzu” e é considerada por ativistas como a grande referência no nascimento do movimento pela passagem gratuita (NASCIMENTO, 2009). Já em Florianópolis, a Campanha pelo Passe Livre Estudantil ganhava forma desde 2000, quando a organização Juventude Revolução, ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT), desenvolvia um trabalho local ao levar o debate sobre o passe livre a colégios além de promover pequenas passeatas. Este trabalho criou as condições para que, em 2004, entre 15 e 20 mil estudantes se mobilizassem em manifestações em uma cidade de 400 mil habitantes, episódio posteriormente denominado como “Revolta da Catraca” (CRUZ & CUNHA, 2009; COLETIVO MARIA TONHA, 2013). Ambos os momentos são tidos como referências-chaves na fundação do Movimento Passe Livre (MPL-SP, 2013).

Em São Paulo, cidade a qual ocupou um espaço de grande visibilidade durante as jornadas de junho, o setor regional do MPL vinha realizando debates sobre o passe livre desde 2005, organizando paralelamente manifestações em 2006 e 2010. Em 2011, o MPL-SP conseguiu reunir mais de 5 mil pessoas em um protesto. No mesmo ano, manifestações em Belém e em Porto Velho conseguiram reverter o aumento das tarifas na primeira cidade e suspendê-lo por duas semanas na capital rondoniense (LACERDA; PERES, 2014). Dessarte, torna-se claro que mobilidade urbana e passe livre são temas que não surgiram apenas a partir das mobilizações populares de 2013. Adalberto Cardoso (2013) demonstra como que a questão do ônibus, considerada como o grande estopim das manifestações de julho quando sua tarifa foi aumentada em várias cidades brasileiras, constitui-se em um objeto de revolta antiga que perdura na população nacional. Pesquisando em um jornal de grande circulação pelo termo “ônibus incendiado” o sociólogo deparou com 559 ocorrências entre novembro de 2011 e junho de 2013. Esse índice implica em

quase uma notícia por dia sobre depredação de ônibus, em média. A grande maioria dos incêndios foi provocada por “criminosos”, “bandidos” ou “traficantes”, termos intercambiáveis na cobertura do jornal, e por vezes eles ganham estatuto de grande acontecimento (CARDOSO, 2013).

O que Cardoso argumenta é que o tema da mobilidade é uma questão cara e central para a população brasileira, o que a transforma não em um estopim qualquer, mas em algo que é central na vida dessa população uma vez que ela representa um

elemento de uma síndrome de recursos inscritos no território que dá materialidade ao que as jornadas de junho popularizaram como “direito à cidade” […] Sem mobilidade os espaços da cidade se tornam privilégios de uns (quando plenos de recursos) ou condenação de outros (quando privado deles), e a impossibilidade ou a dificuldade reiterada de trânsito entre uns e outros pode consolidar mundos segregados, mesmo que em termos jamais absolutos, já que a “miséria” ou o “privilégio” são parte da compreensão do mundo disponível aos citadinos, e a “opressão” de uns é vivida como injusta porque comparada com o “privilégio” de outros (ibid.).

Resgatar o processo histórico da trajetória e dos sentidos das revoltas relacionadas ao sistema de transporte coletivo, em especial o ônibus, mostra-se fundamental, dado que “percorrer os caminhos dos fluxos de inspiração que cada mobilização produz sobre as outras nos fornece elementos para irmos além da face visível das manifestações” (LACERDA; PERES, 2013), evitando, dessarte, a miopia do visível. Além disso, auxilia também a nos prevenir de outra miopia, no caso, a temporal presente/passado, ao analisar as manifestações como um processo em movimento. Torna-se evidente como as jornadas de junho se beneficiaram de um acúmulo produzido por mobilizações anteriores a essas que, por meio de suas redes, ocultas ou não, produziram uma nova cultura política que surgiu como alternativa aos modos de luta e de organização existentes que não conseguiam mais dar resposta aos desafios impostos pela ordem social vigente [4].

Nesse sentido, Zibechi afirma que as revoltas que ocorreram em 2003 e 2004, além da fundação do MPL em 2005, “rechaçaram categoricamente a cultura organizacional burocrática ao destacarem a horizontalidade, ou seja, uma direção coletiva e não individual, o consenso para que maiorias não sejam consolidadas, e a autonomia frente ao Estado e a partidos políticos” (ZIBECHI, 2013). Boa parte dos elementos constituintes das manifestações multitudinárias de 2013 provém desse acúmulo prévio, o que torna equivocado categorizar as jornadas de junho como um novo “mito fundador”.

Na mesma direção, Bringel analisa esses protestos com base na distinção analítica proposta por Doug McAdam entre “movimentos iniciadores” e “movimentos derivados”, em que os “primeiros seriam responsáveis por identificar brechas, realizar enquadramentos provisórios, agitar e encorajar a mobilização social” enquanto os segundos são os “derivados”, “intérpretes criativos” do cenário aberto pelos primeiros, quando estes são bem-sucedidos (WALSH-RUSSO, 2004; BRINGEL, 2013). O Movimento Passe Livre seria, assim, um dos “movimentos madrugadores que acenderam a chama da mobilização social” no cenário brasileiro, onde “por meio da reivindicação do passe livre estudantil, [o MPL] abriu um campo de conflito e de debate mais amplo sobre o transporte coletivo urbano” (BRINGEL, 2013).

Crítica à centralização: uma nova cultura política rizomática e fragmentada

Contudo, apesar do protagonismo do MPL, seu repertório de ações transcendeu as fronteiras do próprio movimento e foi apropriado por outros grupos e organizações, espontâneas ou não, que estavam desenvolvendo processos similares [5]. A experiência organizativa do MPL acabou por influenciar militantes envolvidos em outros tipos de ações políticas que não diziam respeito apenas à questão do transporte público (ZIBECHI, 2013). O ponto central aqui, apontado por Bringel, é que

ao contrário do previsto pelas teorias dos movimentos sociais, os movimentos derivados aproveitaram-se, no Brasil, dos espaços abertos pelas mobilizações iniciais, sem, contudo, manter laços fortes, enquadramentos sociopolíticos, formas organizativas, referências ideológicas e repertórios de mobilização que os una ao MPL e/ou a outros iniciadores. Essa aparente desconexão relaciona-se a um fenômeno que gostaria de denominar como desbordamento societário, ou seja, quando na difusão de setores mais mobilizados e organizados a setores menos mobilizadores e organizados, os grupos iniciadores acabam absolutamente ultrapassados (BRINGEL, 2013).

O processo relatado por Bringel em muito advém da forma como os próprios movimentos iniciadores, no caso o MPL, se organizaram. No Segundo Encontro Nacional do Movimento Passe Livre, organizado em julho de 2005 em Campinas, São Paulo, o grupo presenciou sua primeira tentativa de cooptação por parte de partidos da esquerda radical que buscavam modificar as resoluções deliberadas em Porto Alegre [6]. Diante dessa ameaça, a plenária reafirmou as suas posições de horizontalidade e de independência, além de decidir que o movimento se constituiria a partir de uma “federação de grupos”, com um Grupo de Trabalho Federal ao invés de uma coordenação, evitando um caráter mais hierárquico no referente ao modelo organizacional do movimento (MPL, 2005).

O próprio MPL, por conseguinte, faz parte dessa nova cultura política que ressalta não só uma maior horizontalidade e descentralização dos modelos organizacionais, como também opera em espaços politizados além dos canais políticos tradicionais-institucionais. As ruas, as praças, os espaços públicos de discussão, como escolas e colégios, tornam-se o locus da práxis política. O processo de transcendência das formas de ação de uma organização como o MPL faz parte do próprio repertório de práticas do mesmo. O levante de junho e as redes que foram sendo construídas no Brasil retomaram “uma matriz mais libertária e autônoma, polêmica e complexa para o conjunto da esquerda brasileira”, onde emerge “um novo tipo de ação política viral, rizomática e difusa” (BRINGEL, 2013).

O fato das jornadas de junho terem sido avaliadas a partir da sua “espontaneidade” – onde fatores externos, como a repressão policial e o papel das redes sociais, ganharam um sobrepeso indevido em relação a fatores internos ao movimento, como o processo de articulação, organização e disseminação que começou a ser construído muito antes de 2013 – muito se deve à forma como os movimentos sociais são vistos por parte da esquerda tanto política quanto acadêmica. Zibechi, em outro texto, constata que não são poucos os dirigentes políticos e acadêmicos que criticam a fragmentação e dispersão que os movimentos sociais estão sofrendo. Além disso, “ambos os fatos são observados como problemas a superar através da centralização e da unificação” (ZIBECHI, 2007). Argumentamos que essa fragmentação e dispersão, todavia, fazem parte dessa nova cultura política e do novo repertório de ação, para o qual o Movimento Passe Livre se apresenta como exemplo.

Isto posto, não é de se surpreender que fatores externos tenham sido sobrevalorizados na compreensão das jornadas de junho; o caráter horizontal e descentralizado do MPL impossibilitou que alguns acadêmicos e militantes pudessem conferir o protagonismo apropriado ao Movimento na fomentação das manifestações multitudinárias, mesmo que este depois tenha sido superado por processos derivados. Concordamos com Zibechi (2007) que a criação e recriação dos laços sociais constituintes de um movimento não necessariamente necessitam de nenhum tipo de articulação voltada para a centralização ou para a unificação. A concepção de militância proposta pelo MPL caminha nesse sentido ao basear a sua ética na rejeição da separação entre “palavras e fatos […], entre a vida pessoal e a coletiva, e também entre quem toma as decisões e quem as executa, aspectos que marcham na contracorrente da cultura política hegemônica, mesmo nos partidos de esquerda” (ZIBECHI, 2013).

A incapacidade de conferir o devido lugar de destaque a um movimento horizontal e descentralizado vem da hegemonia de uma lógica analítica “estadocêntrica, que pressupõe a unidade-homogeneidade do social e, assim, dos sujeitos” (ZIBECHI, 2007). Considera-se que a regra do ser sujeito implica em algum grau de unidade, homogeneidade e não-fragmentação. As dificuldades interpretativas das práticas e dos sentidos referentes às jornadas de junho derivam da combinação desse viés analítico estadocentrista com a miopia do visível (onde são ignoradas as redes submersas que vêm sendo construídas há anos) e com a miopia da política (onde a análise é restrita apenas ao político-institucional, evitando assim a chamada “reinvenção da política”, ou seja, a busca de novos espaços para atuação política uma vez que o acesso aos canais tradicionais-institucionais são restritos à apenas uma parcela minoritária da população). Conforme afirma Zibechi, “tanto os partidos de esquerda como os acadêmicos interessados nos movimentos sociais seguem sustentando uma suposta centralidade da política, como se os movimentos não fossem políticos e como se a inexistência de um ‘plano detalhado’ e, por tanto, de uma direção, convertesse os movimentos em não-políticos” (ZIBECHI, 2007).

À guisa de conclusão

Torna-se necessário, portanto, mudar as formas através das quais analisamos e enfocamos as revoltas multitudinárias e as formas emergentes e descentralizadas de ação política no Brasil, de modo a permitir visualizar as invisibilidades e os lugares ocultos que constituem esses novos movimentos sociais e que escapam à conceptualização acadêmica, estadocentrista e unitária. Esses movimentos já demonstraram serem portadores de uma ampla potencialidade no referente à modificação do mundo social. Portanto, segundo Bringel, estamos diante de um grande desafio teórico e político, pois o cenário atual nos exige “adaptar e renovar nossas formas de luta e de interpretação das ações coletivas diante de atuações mais invisíveis, com maior protagonismo da agência individual, da configuração de novos atores, de militâncias múltiplas e organizações mais descentradas (conquanto não espontâneas) e de repertórios mais mediáticos e performáticos” (BRINGEL, 2013). Em vista disso, novos referenciais teóricos e metodológicos necessitam ser elaborados para dar conta da complexidade dos fenômenos que estão sendo construídos e que culminaram nas grandes revoltas das jornadas de junho que presenciamos país afora.

Notas

[1] O artigo de Javier Alejandro Lifschitz (2013) é um exemplo de argumentação que estabelece uma relação causal entre repressão policial e reação à repressão. Já os textos de José dos Santos e Valmaria Santos (2013) e Leonardo Sakamoto (2013) ilustram essa sobrevalorização do papel das redes sociais nas manifestações.

[2] Devido aos limites desse artigo, a trajetória história do Movimento Passe Livre não é amplamente debatida. Para uma maior compreensão desse processo, ver, além do trabalho de Zibechi, os textos de Leo Vinicius (2005), Lucas Legume e Mariana Toledo (2011), Adriana Saraiva (2013) e, por fim, um texto do próprio Movimento Passe Livre-SP (2013).

[3] Nesse sentido, assim como Lacerda e Peres (2014), também concordamos com José Arbex Jr. (2013) quando este afirma que as manifestações de junho já vinham se anunciado há tempos.

[4] Raúl Zibechi (2013) aponta a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) como exemplos ilustrativos de modos de luta e organização, criadas após o fim da ditadura civil-militar, que não dão mais conta de responder a esses desafios.

[5] Entendo por repertórios como um conjunto de formas de ação coletiva familiares que estão disponíveis à disposição das pessoas ordinárias (ALONSO, 2012).

[6] Os partidos eram o Partido Operário Revolucionário (T-POR) e a Construção ao Socialismo (CAS).

Referências

ALONSO, Angela. (2012), “Repertório, segundo Charles Tilly: história de um conceito”. Sociologia e Antropologia. Vol. 2, nº 3, pp. 21-41.

ARBEX JR., José. (2013), “Conjuntura no Brasil pode desembocar em crise revolucionária”. Viromundo, julho de 2013. Disponível aqui. Acesso em 10 de agosto de 2014.

BRINGEL, Breno. (2013), “Miopias, sentidos e tendências do levante brasileiro de 2013”. Revista Insight e Inteligência, ano XVI, jul-set 2013, pg. 43-51.

CARDOSO, Adalberto. (2013), “As jornadas de junho e a mercantilização da vida coletiva”. Revista Insight e Inteligência, ano XVI, jul-set 2013, pg. 23-30.

COLETIVO MARIA TONHA. (2013), “Ele ajudou a fundar o Movimento Passe Livre, entrevista com Marcelo Pomar”. Disponível aqui. Acesso em 12 de agosto de 2014.

CRUZ, Carolina & CUNHA, Leonardo Alves da. (2009), “Sobre os 5 anos das Revoltas da Catraca”. Disponível aqui. Acesso em 10 de agosto de 2014.

LACERDA, Renata & PERES, Thiago. (2014), “Jornadas de junho: explorando os sentidos da indignação social contemporânea no Brasil”. Revista Enfoques. Rio de Janeiro, v. 13, nº 1, pp. 43-72.

LEGUME, Lucas & TOLEDO, Mariana. (2011), “O Movimento Passe Livre São Paulo e a Tarifa Zero”. Disponível aqui. Acesso em 11 de agosto de 2014.

LIFSCHITZ, Javier Alejandro. (2013), “Sobre as manifestações de junho e suas máscaras”. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. São Paulo, v. 6, nº 4, pp. 669-715.

MPL (Movimento Passe Livre). (2005), “MPL reafirma seu caráter independente e horizontal”. Disponível aqui. Acesso em 11 de agosto de 2014.

MPL-SP (Movimento Passe Livre – São Paulo). (2013), “Não começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo”. In: ROLNIK, Raquel et al. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo.

NASCIMENTO, Manoel. (2009), “Teses sobre a Revolta do Buzu”. Disponível aqui. Acesso em 12 de agosto de 2014.

SAKAMOTO, Leonardo. (2013), “Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas”. In: ROLNIK, Raquel et al. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo.

SANTOS, José Erimar dos; SANTOS, Valmaria Lemos da Costa. (2013), “Geografia dos protestos e meio comunicacional: redes sociais digitais e manifestações populares”. Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais. Recife, v. 2, nº 2, pp. 7-28.

SARAIVA, Adriana. (2013), “O MPL e as ‘manifestações de junho’ no Brasil”, Disponível aqui. Acesso em 8 de agosto de 2014.

VINICIUS, Leo. (2005), “A guerra da tarifa 2005. Uma visão de dentro do Movimento Passe-Livre em Floripa”. São Paulo: Faísca.

WALSH-RUSSO, Cecelia. (2004), “Diffusion and Social Movements: A review of the literature”. New York: Columbia University. Department of Sociology.

ZIBECHI, Raúl. (2007), Autonomías y emancipaciones, América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

_. (2013), “Debajo y detrás de las grandes movilizaciones”.Observatorio Social de América Latina. Ano XIV, nº 34, publicação semestral, novembro de 2013, CLACSO.

Sobre o autor

Gustavo Fernandes é mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é membro do coletivo de midiativismo Rede de Informações Anarquistas (RIA) e atua no Grupo de Educação Popular (GEP).

Sobre o artigo

O presente texto faz parte de um artigo maior apresentado no I Seminário Internacional Poder Popular na América Latina, um evento acadêmico-militante que aconteceu no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de novembro de 2014.

Texto inicialmente publicado no Passa Palavra, podendo ser acessado aqui. A RIA agradece o apoio mútuo por parte deste Coletivo.